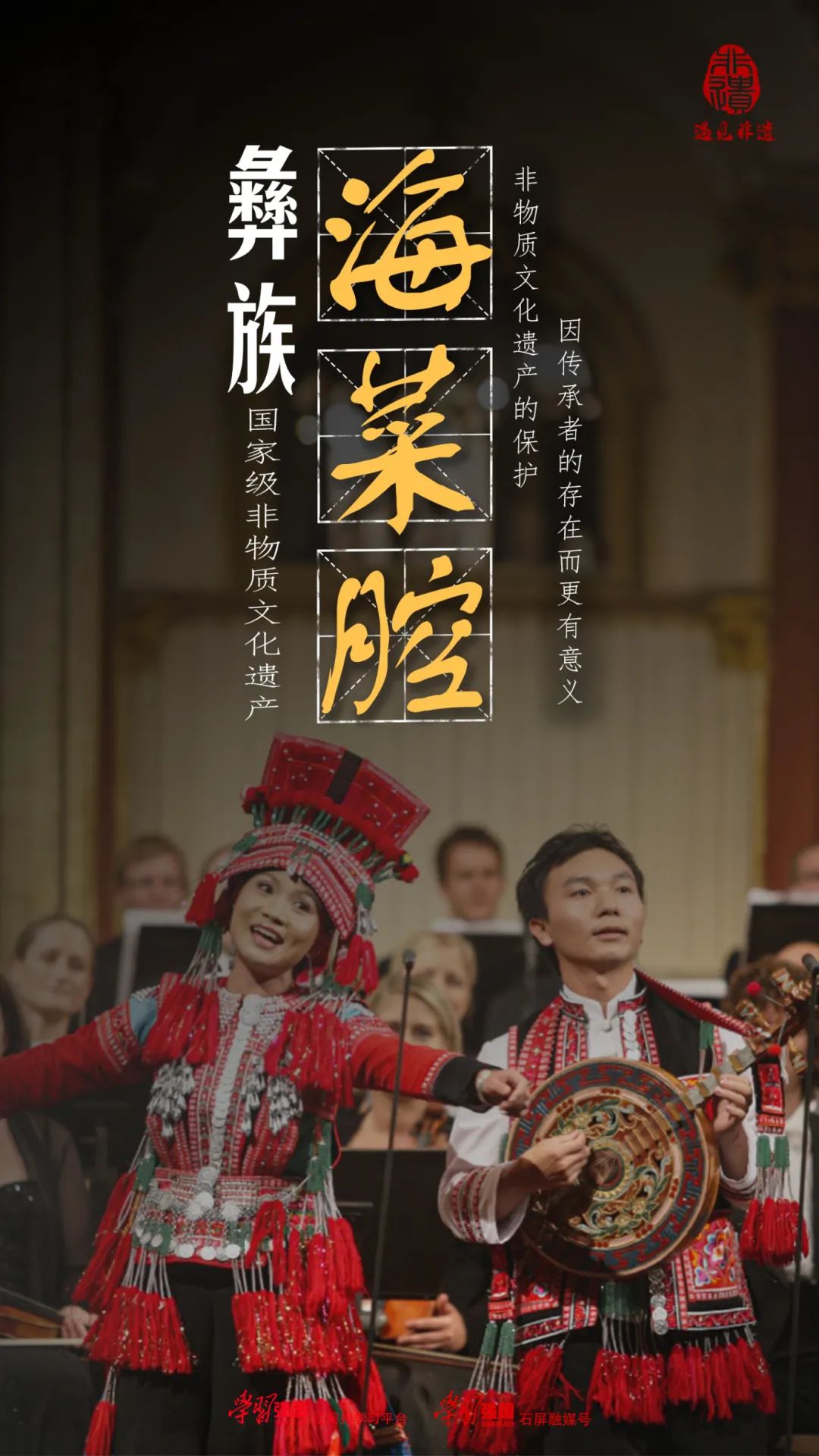

遇见非遗 | 彝族海菜腔:声浪如波扣心弦

彝族海菜腔发源于云南省红河州石屏县异龙湖畔,又称“大攀桨”“倒扳桨”,俗称“石屏腔”,在彝族民间被称为“曲子”。它与其他三种变体曲调沙悠腔、四腔、五山腔并称“滇南四大腔”,其位居榜首,被称为“滇南第一腔”。2006年,彝族海菜腔被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

可云超 摄

清初石屏文人胡瀛曾写下“香稻花轻玉露稠,月明渔话满船头。小蛮打桨溟蒙里,海菜腔尖醒睡鸥。”这是对“海菜腔”最早的文字记载。

数百年来,彝族先民世世代代在异龙湖畔繁衍生息,他们身穿民族服饰,在湖上边荡舟捕鱼虾、捞海菜,边随兴对歌。经过上百年的流传与演变,他们穿着的服饰逐渐成为如今彝族独特的服饰打扮“三道红”,唱腔与风格成了海菜腔,且至今流行于石屏县龙朋镇、异龙镇、坝心镇、牛街镇等彝族聚居区。

娄建伟 摄

海菜腔篇幅宏大,结构复杂,形态独特,是集独唱、对唱、齐唱、合唱于一体的大型声乐套曲,主要由“拘腔”“正曲子”和“白话”三个部分组成,每部分又包含若干个乐段或乐句。

海菜腔一般用石屏方言演唱,唱词多为四言句式、五言句式、七言句式,押韵合辙的要求十分严格,字字句句体现了石屏方言的地域色彩和独特魅力。

在旋律方面,海菜腔常由抒情性和说唱性音调结合而成,时而放声高歌、直抒情感,时而低声吟唱、真情诉说。若用四弦伴奏,则更具彝族风味和地域气息。

娄建伟 摄

“一曲山歌飘湖上,一把四弦引姑娘”,站在异龙湖这个“大舞台”上,勤劳善良的彝族人民用最甜美的歌声,表达着对石屏这方热土的养育之恩和眷恋之情。作为特定环境下产生的传统艺术形式,彝族海菜腔在特定的生态、社会、文化中有高度的适应性和广泛的群众性,在彝族发展史、文化史、道德价值观、艺术思维方式以及彝汉文化交融等领域有很高的研究价值。

可云超 摄

经过多年保护与发展,彝族海菜腔逐渐成为民族艺术珍品,以后宝云、李怀秀、李怀福为代表的非遗传承人、传唱人频频在国家、省、州舞台上崭露头角。下一步,石屏县将继续抓好非物质文化遗产保护和传承工作,培育更多非遗传承人,不断探索创新,让非遗传承与文旅发展“并蒂花开”。

记者:石屏县融媒体中心 冯宇 红河州融媒体中心 申薇琦 中共石屏县委宣传部 李涵

责任编辑:段灿珍

互联网新闻信息服务许可证:53120240002 网络视听许可证2510473号 滇ICP备11001687号

网上有害信息举报电话、涉未成年人专用举报电话:0873-3055023 涉未成年人专用举报邮箱:hhwjjbb@163.com

中共红河州委宣传部主管 红河网版权所有 未经红河网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究